Talento e futuro: ecco i vincitori dei Premi assegnati dall'Istituto Veneto nel 2025

IL DIGESTO DI GIUSTINIANO: MANOSCRITTI DIMENTICATI E NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA

di Paola Lambrini

Leggi l'articolo

IL DIGESTO DI GIUSTINIANO: MANOSCRITTI DIMENTICATI E NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA

di Paola Lambrini*

La scienza giuridica dell’Europa continentale si è sviluppata sulla base del diritto romano, il quale ha avuto una seconda vita a partire dal Mille, con la cosiddetta tradizione romanistica tuttora a fondamento della cultura giuridica non solo europea (ricordiamo che nel 2021 la Cina ha adottato un codice civile di stampo romanistico).

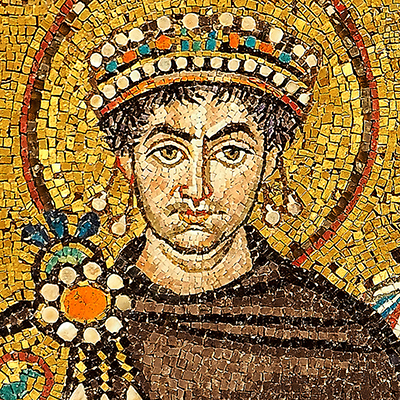

L’opera che fu alla base di questa seconda vita del diritto romano, e quindi anche del diritto civile attuale, si deve all’imperatore Giustiniano, il quale fece comporre, tra il 528 e il 535, una summa di tutto il materiale normativo delle epoche precedenti, costituito non solo da leggi imperiali, contenute nel Codex, ma soprattutto da frammenti di scritti dei giuristi classici, raccolti e riordinati nei Digesta seu Pandectae.

Quest’opera costituisce al contempo il punto di arrivo e il punto di partenza di una plurisecolare evoluzione. Giustiniano, nella sua ambizione di riportare l’impero romano agli antichi fulgori, dopo aver riordinato gli iura, si dedicò alle armi, riconquistando molti territori che erano stati perduti, tra cui buona parte dell’Italia; il dominio sulla penisola durò molto poco, ma fu sufficiente perché l’opera normativa dell’imperatore vi venisse introdotta.

A partire dal Mille, con la generale rinascita economica e culturale, diviene necessario disporre di un diritto evoluto: si rispolverano allora gli antichi manoscritti e si comincia a studiarli per individuare regole adeguate alle nuove necessità.

In tale contesto si colloca la questione della tradizione manoscritta di questa fondamentale opera giuridica (che a partire da Gotofredo si chiamerà Corpus iuris civilis), e in particolare del Digesto, l’antologia realizzata tra il 530 e il 533 d.C. che conserva una cospicua serie di brani dei giuristi, ordinati per materie, libri e titoli in modo da offrire una trattazione per quanto possibile organica e sistematica.

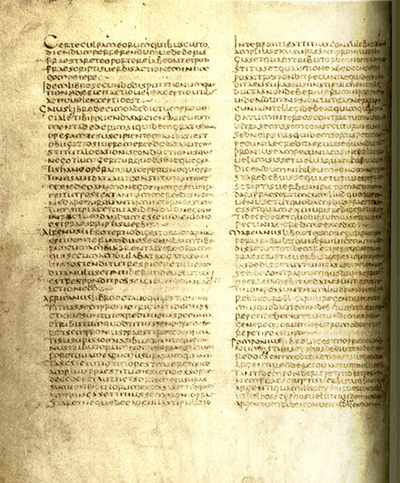

Il testo dei Digesta è conservato soprattutto grazie a un famoso manoscritto che fu confezionato, probabilmente, nella seconda metà del VI secolo; si tratta di una eccellente copia pressoché coeva alla promulgazione, anche se non si è del tutto certi che sia proprio un esemplare ‘ufficiale’. Esso è detto littera Pisana, perché custodito a Pisa come un autentico tesoro nella chiesa di san Pietro in Vincoli, o più comunemente littera Florentina, perché portato nel 1406 come preda di guerra a Firenze, dove si trova ancora oggi, presso la Biblioteca Medicea Laurenziana[1].

Malgrado la sua importanza, non fu però questo il manoscritto al quale dedicarono i loro studi i primi giuristi medievali; essi iniziarono e, per lungo tempo, continuarono a lavorare su un testo diverso in molti punti, la cosiddetta littera Bononiensis o Vulgata, che costituì il materiale di lavoro nelle prime Università europee. A dire il vero, queste denominazioni sono imprecise, in quanto indicano un numeroso insieme di codici, ciascuno portatore di un proprio testo, anche se sono dotati di molti tratti in comune[2].

Tali codici possono essere una fonte preziosa per la ricostruzione dell’originario testo giustinianeo, in quanto talvolta vi si trovano delle Besserlesungen, delle varianti superiori a quelle del codice Fiorentino. Già Savigny aveva osservato come i manoscritti della littera Bononiensis presentassero a volte lezioni migliori, non attribuibili né a fortunate congetture né al confronto con passi paralleli; malgrado ciò, Theodor Mommsen, per realizzare quella che è ancora oggi la fondamentale edizione del Digesto, seguì il testo della Vulgata soltanto in pochissimi casi, perché lo riteneva inaffidabile.

I testimoni più remoti del testo alternativo alla Florentina sono un gruppo di manoscritti del XI-XII secolo che si ritiene derivino da un archetipo comune; essi riportano solo il cosiddetto Digestum vetus, cioè i primi 24 libri dell’opera giustinianea, e sono conservati a Parigi[3], in Città del Vaticano[4], a Lipsia[5] e a Padova[6].

Ognuno di questi manoscritti presenta delle peculiarità importanti, che sembrerebbero contraddire l’idea di un antigrafo comune; per esempio, la distribuzione del testo è su due colonne per due di essi (come per la Florentina), mentre gli altri due sono scritti a piena pagina; il passo finale non è identico in tutti e anche il punto in cui si chiudono non coincide.

L’ipotesi secondo la quale essi discenderebbero da uno stesso capostipite[7] è legata al fatto che condividono gli effetti di un errore meccanico di copiatura. Gli amanuensi non si resero conto che una considerevole porzione del libro 23 era fuori posto nel testo dal quale copiavano; per questo motivo in tutti questi manoscritti sono presenti quattro spostamenti di testo.

Per spiegare questa particolarità si è immaginato che il modello comune fosse un manoscritto in cui un fascicolo composto da due fogli doppi si era staccato ed era stato sistemato in modo scorretto, invertendo i due fogli: se indichiamo le pagine con le sigle ABCD, esse sarebbero state posizionate nell’ordine BADC. Calcolando il numero di lettere che ogni pagina del modello comune avrebbe contenuto si è potuta ricostruire un’idea dell’apparenza fisica del codice originario, il quale doveva essere un volume di considerevoli dimensioni, superiore addirittura a quelle della Florentina.

Considerando che simili eventi materiali colpivano con maggiore frequenza i primi o gli ultimi fogli dei manoscritti, si è pensato che il manoscritto comune originariamente contenesse i primi 25 libri del Digesto e che, a causa della sua antichità e forse dello stato di abbandono in cui si trovava, i fascicoli finali si siano slegati, l’ultimo sia andato perduto e gli altri siano stati assemblati in modo non corretto, provocando la descritta trasposizione di testo.

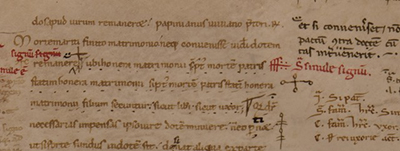

I giuristi medievali che studiavano questi testi presto si accorsero dell’errore e lo corressero effettuando dei rinvii interni, con vari segni di richiamo per condurre il lettore al punto corretto del testo; nel Lipsiense si è preferito sovrascrivere il testo corretto.

Per poter effettuare questi emendamenti i giuristi medievali dovettero collazionare i loro manoscritti con un testo corretto, probabilmente la stessa Fiorentina, all’epoca ancora Pisana. Infatti, già dal XII secolo gli studiosi, consapevoli delle differenze tra i loro manoscritti e la Pisana, apportarono alla Vulgata delle emendazioni, in particolare quando avevano occasione di consultare il testo di quello che era già da loro considerato come l’authenticum Pandectarum.

Malgrado ciò, non si procedette a un adeguamento sistematico del testo del Digestum vetus, forse perché esso era ormai consolidato e sorretto dall’autorità della scuola di Bologna.

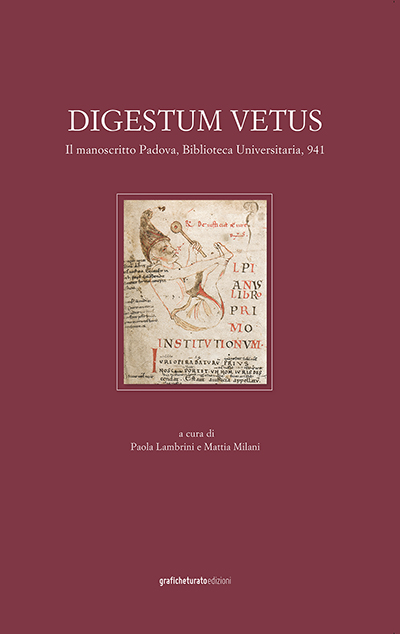

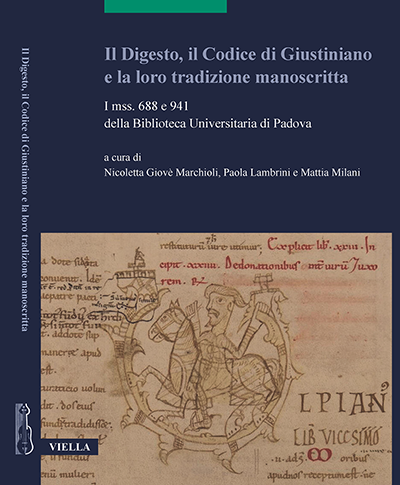

Al fine di valorizzare questi manoscritti ho sviluppato, a partire dal 2018, un progetto di ricerca denominato For.Ma, acronimo per The Forgotten Manuscripts. Esso nasceva dal proposito di offrire alla comunità scientifica la possibilità di consultare agevolmente due importanti manoscritti giuridici del XII secolo, conservati presso la Biblioteca Universitaria di Padova, il codice patavino di cui sopra, uno dei più antichi testimoni del Digestum vetus (ms. 941), e un manoscritto che conserva la versione non epitomata dei primi nove libri del Codice di Giustiniano (ms. 688).

L’intento era quello di rendere questi manoscritti fruibili; essi sono stati digitalizzati, riprodotti in una bella edizione anastatica e resi disponibili online nel sito Phaidra (https://phaidra.cab.unipd.it/collections/forma), con l’indicazione dei riferimenti testuali, in modo da permettere una rapida consultazione dei passi che interessino.

Scopo del progetto era anche quello di rivitalizzare questo campo di studi, in un’ottica pluridisciplinare, cercando un confronto tra studiosi con competenze diverse: oltre a quelle competenze storico-giuridiche, quelle paleografiche (Nicoletta Giové è stata fondamentale per la realizzazione del progetto), nonché competenze filologiche e artistiche, dirette a studiare le scritture principali e le poche, ma molto interessanti, miniature presenti nei manoscritti studiati.

Non secondaria poi l’esperienza degli storici del diritto medievale, che hanno studiato le molteplici glosse presenti accanto al testo giustinianeo, dalle quali si possono evincere importanti notizie relativamente al contesto in cui questi manoscritti furono utilizzati, anche per la storia delle prime università.

A conclusione di questi studi è stato organizzato un convegno nell’ottobre del ’21, i cui atti sono stati pubblicati recentemente presso la casa editrice Viella.

Naturalmente, molto resta da scoprire circa la storia della tradizione manoscritta delle opere giuridiche del passato e il suo studio può riservare interessanti sorprese, anche grazie ai moderni mezzi tecnologici che permettono confronti testuali immediati tra i vari manoscritti digitalizzati.

D’altro lato, grazie al dialogo tra le competenze giuridiche e quelle filologiche, paleografiche e storiche si possono aprire nuove, fertili prospettive di ricerca e immaginare che si possa un giorno arrivare a una nuova edizione critica del Digesto.

_________________________________

[1] Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Laur. s.n. (CLA III.295).

[2] Fondamentale per conoscerne localizzazione e descrizione G. Dolezalek, Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600. Materialsammlung, System und Programm für elektronische Datenverarbeitung, I-IV, Frankfurt/M. 1972, e il dettagliato archivio Manuscripta juridica, curato da Gero R. Dolezalek, accessibile all’indirizzo http://manuscripts.rg.mpg.de.

[3] Paris, Bibliotèque nationale de France, Lat. 4450.

[4] Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 1406.

[5] Leipzig, Universitätsbibliotek, ms. 873.

[6] Padova, Biblioteca Universitaria, ms. 941.

[7] In questa sede preferisco non attribuire a esso alcun nome e non prendere posizione in merito all’annosa, complessa e forse inutile diatriba relativa allo stemma di derivazione dei manoscritti della Vulgata; rimando sul punto all’ottima sintesi di recente pubblicata da M. Milani, L’’editio maior’ del Digesto e i manoscritti della ‘Vulgata’, in Teoria e storia del diritto privato, 2019, 32 ss.

___________________________________

* Paola Lambrini è professore ordinario di Diritto Romano e Fondamenti del Diritto europeo nell’Università di Padova e socia corrispondente dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti