Cenni storici dell’Istituto Veneto

L’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti è in germe già nel progetto di legge del 19 brumaio a. VI (9 novembre 1797) presentato da Napoleone Bonaparte al Direttorio esecutivo della Cisalpina. Detto decreto all’Art. 297 disponeva: «Vi deve essere per tutta la Repubblica un Istituto nazionale incaricato di raccogliere le scoperte, e perfezionare le arti e le scienze»; e se ne fissava la sede a Bologna, città della più antica università d’Europa, per gli «ampli ed opportuni stabilimenti utili a questo oggetto».

Le successive vicende politico-militari rendevano questo Istituto praticamente inoperante per Venezia e il Veneto, che erano rimasti esclusi, con il trattato di Campoformido, dal nuovo Stato creato dal Bonaparte; per questa ragione, se veneziani o veneti potevano figurare fra i primi accademici, essi, almeno in un primo tempo, apparivano come singoli e non come rappresentanti dell’Istituto di Venezia.

Nel 1802, con la trasformazione della Repubblica Cisalpina in Repubblica Italiana, si realizzò la fondazione del progettato Istituto Nazionale e per decreto del Corpo legislativo, 17 agosto 1802, il nuovo Istituto fu attivato, diviso in tre sezioni: di scienze fisiche e matematiche, di scienze morali e politiche, di lettere e belle arti.

La prima convocazione ebbe luogo il 24 maggio 1803; nel gennaio del 1804, si pubblicò il Regolamento organico, che determinava gli uffici e ne specificava le attribuzioni: dare premi e istituire esperimenti; pronunciarsi sul merito delle utili scoperte di agricoltura e di meccanica; preparare libri d’istruzione e suggerire i candidati per la nomina dei professori delle Università, delle Accademie di belle arti e delle scuole speciali; proporre al Governo ciò che si credesse utile al progresso degli studi. L’Istituto, dunque, doveva essere la chiave di volta dell’insegnamento alto ed universitario, ed insieme il corpo più insigne di alta cultura della Repubblica.

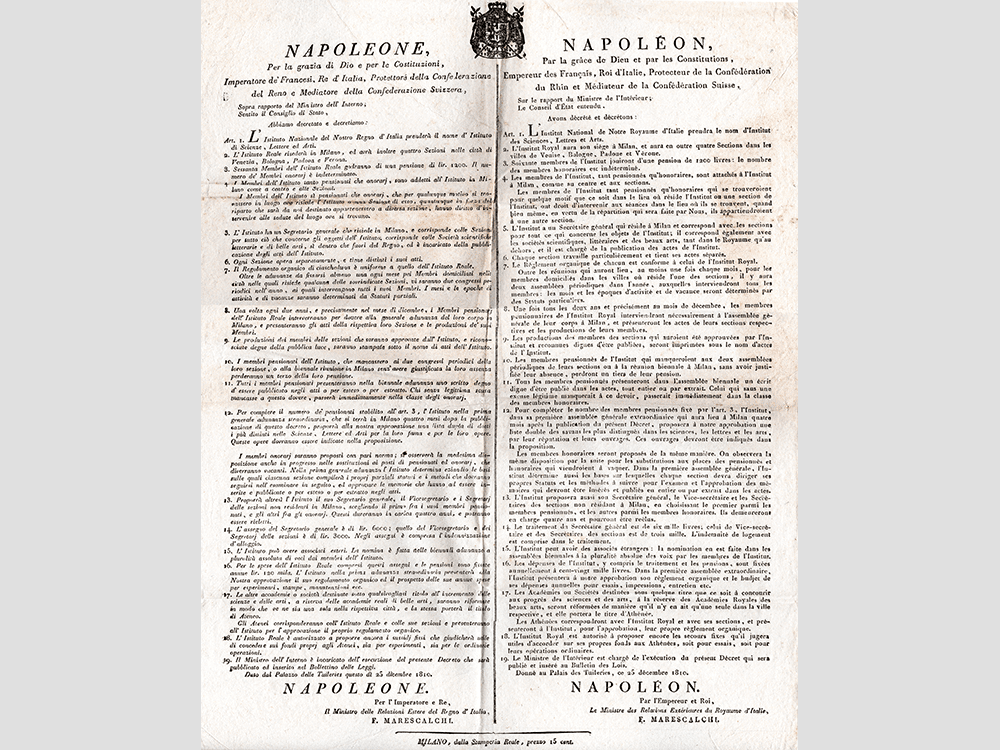

Una prima radicale riforma si ebbe però quasi subito: il Bonaparte, divenuto Imperatore, volle che anche l’Istituto fosse ristrutturato in conformità alle nuove circostanze. Il Viceré sollecitava il trasporto a Milano; ed esso fu deliberato nel 1810, assieme alla nuova denominazione di «Reale Istituto di Scienze, Lettere ed Arti».

Il numero dei membri pensionati (che oggi diremmo effettivi) venne raddoppiato e ad esso fu aggiunto un numero illimitato di soci onorari; l’adunanza generale fu resa biennale; vennero stabilite, nelle città di Venezia, Bologna, Padova e Verona, altrettante sezioni formanti un solo corpo con la sede centrale. Ventun membri appartenevano alle sezioni venete, tra i quali: Pietro Cossali, Stefano Andrea Renier, Antonio Canova, Ippolito Pindemonte ed Angelo Zendrini.

Per decreto napoleonico nasce l’Istituto Reale di scienze, lettere ed arti, con sede a Milano e quattro sezioni: a Bologna, Padova, Venezia e Verona.

Formalmente viene dato un nome nuovo a una precedente istituzione, creata nel 1802: "Articolo 121 della Costituzione della Repubblica Italiana del 26 gennaio 1802, anno I. Un Istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, e di perfezionare le scienze e le arti".

Da Innsbruck l’imperatore Ferdinando rifonda due Istituti, uno a Milano e l’altro a Venezia, con sede a Palazzo Ducale, denominato Imperial Regio Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.

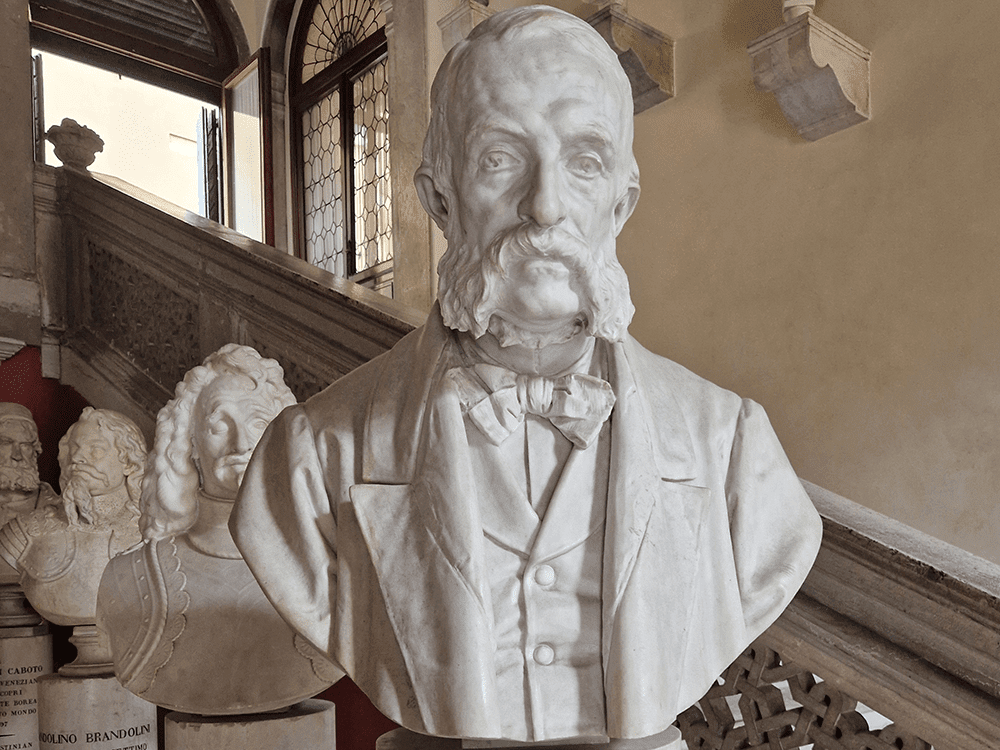

Dodici giorni dopo l’apertura del IX Congresso degli scienziati italiani, si inaugura a Palazzo Ducale il Panteon Veneto.

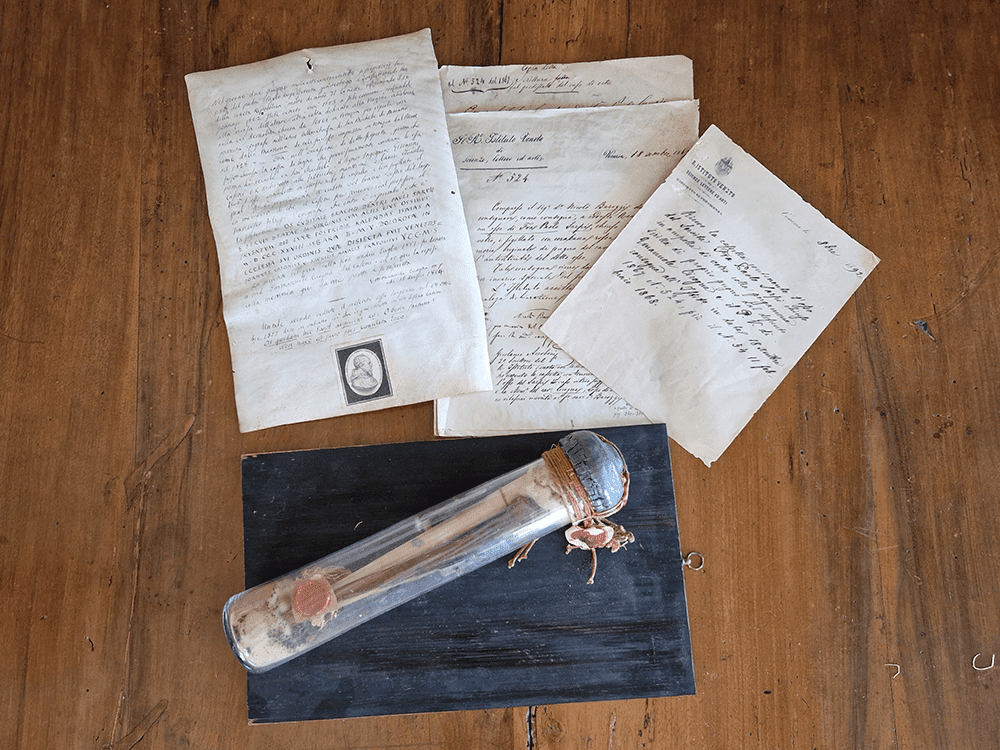

Emanuele Cicogna, sentendo prossima la fine, dona al Reale Istituto Veneto l'ampolla sigillata con ceralacca e conservata in forma di "reliquia laica" contenente l'ulna dell'avambraccio destro di fra Paolo Sarpi.

La reliquia era stata recuperata nel 1828 dall'Ing. Giovanni Casoni e poi donata al Cicogna nel 1854.

Nel testamento, il conte Giovanni Querini Stampalia nomina l’Istituto curatore della Fondazione che reca il suo nome.

Si inaugura la nuova sede di palazzo Loredan, dove viene ospitata anche la Deputazione di storia patria per le Venezie.

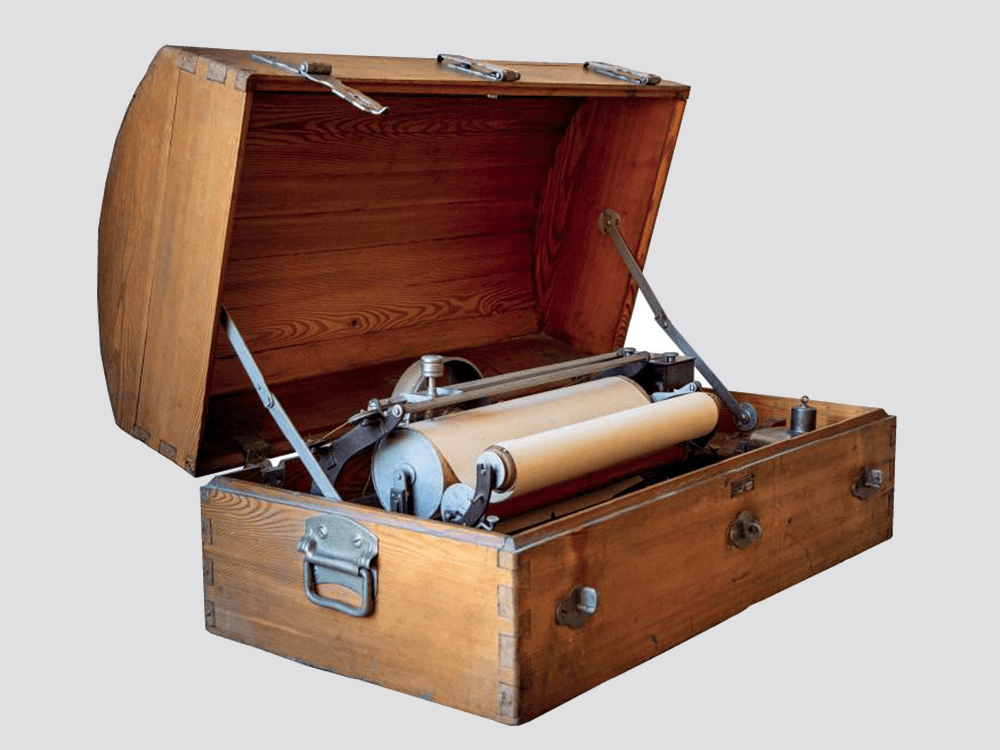

Dal 1905 Giovanni Magrini collabora con Luigi De Marchi e Tullio Gnesotto agli studi che l'Istituto andava promuovendo sull'idraulica lagunare, concretizzatisi in 12 volumi di Ricerche (1906-1909), e nell'installazione di speciali mareografi che consentirono di risolvere decisivi problemi scientifici.